“扁担长,板凳宽,扁担没有板凳宽……” 在乌鲁木齐市青水社区,来自四个不同民族的二十余名社区孩童正跟着志愿者们念着绕口令,阵阵爽朗的笑声传来。这是天津师范大学第 27 届研究生支教团(下文简称“研支团”)“津师普语西行,数字推普兴乡”实践队的寻常一课,这样的场景,已连续五载在西部三地同步上演。

七彩假期,一课润童心

时间来到2021年盛夏,天津师范大学第 23 届研支团的6 名成员走进重庆市开州区紫水乡和九龙山镇新寨村,首次开启 “七彩假期” 志愿服务课堂,以填补农村留守儿童和随子女暑假期间的教育空白;2022 年,第24届研支团接续“开课”,与两地的119名孩子相遇,以精心设计的文学趣谈、英文拓展、手工制作、操课训练等课程开展为期30天的“七彩假期·快乐童年”暑期公益夏令营活动。科学奥秘课上, “纸船承重” 实验过程中,支教团成员边调整纸船结构,边教孩子们练普通话,“船要稳,就像说话要清楚 —— 每个字都要‘站’稳咯!”为搭建孩子们充分展现自我的平台,成员们策划了结营演出,当天,研支团成员与孩子们共同用精彩动人的歌声和舞蹈向这段意义非凡的假期道别。时间的流逝无法阻挡,但“七彩假期” 好似一串接力的彩虹,让青春与童真美好相遇,奉献与情谊双向奔赴。

民族团结,一心共筑梦

“各民族要像石榴籽一样紧紧抱在一起”,这是对民族团结最生动的比喻。在2024年7月,天津师范大学第26届研究生支教团组建“津哈同行 籽籽同心”民族团结实践团赴新疆哈密,在左公文化苑、西路军进疆纪念园、哈密市博物馆和阿勒屯古街调研期间深化了对民族团结与边疆建设重要性的认知。为深入开展理论宣讲活动,实践团着眼乡土深处,来到哈密市友好路葡萄采摘园,在参与修剪藤蔓到果实筛选的过程中感受民族团结的温暖力量与农户的勤劳智慧,坚定投身乡村建设的信念。

“老师,我是维吾尔族的,我身边有同学是哈萨克族……”“老师,我是回族的,我的妈妈是汉族……”西河街道惠康园社区居委会的石榴籽活动室内,来自不同民族的孩子们在积极地与实践团成员们进行交流分享。在这场“民族团结心连心,中华繁荣一家亲”主题活动中,成员们以通俗易懂的语言将民族团结的知识与故事娓娓道来。在广场南社区和阿牙社区还同样开展了“科普惠民 科技强边——铸牢中华民族共同体意识”主题活动,对于我国在航天、通信等领域的科技成就讲解,增强了孩子们对中华文化的认同感和自信心,科学技术使各民族文化得以广泛传播共享的成果,更加增强孩子们对中华民族大家庭的归属感和自豪感。

普语西行,一语通城乡

这样的温暖,在第 27 届研支团的实践活动中延续。哈密市广场南社区的清晨,银发老人和孩童共咏《我爱你,中国》,同诵家国情怀。“亚克西,这样学习普通话太有意思了”,“热合买提,谢谢你们教我们普通话”,成员们在哈密市黄宫村里将语言学习与游戏比拼相结合,开展“红领巾”课堂,孩子们也用方言和普通话表达着对成员们教学的喜爱,也在欢笑中打破了以往学习普通话的困难,此外,成员们带来了孩子们喜爱的“电脑老师”,借助新兴科技“数字语博”瞬间捕捉及纠正孩子们的发音,为推普课堂注入数字动能。

在重庆开州,成员们把“手摇发电的奥秘、钱匣解密的玄机”用普通话清晰道破,又让方言与普通话在趣味挑战、散文诵读和《少年中国说》的铿锵之声中深情“拥抱”,以科普拆解知识复杂结构,用翻译思维打通语言隔阂,让每一次发音都成为跨越语言隔阂的桥梁。

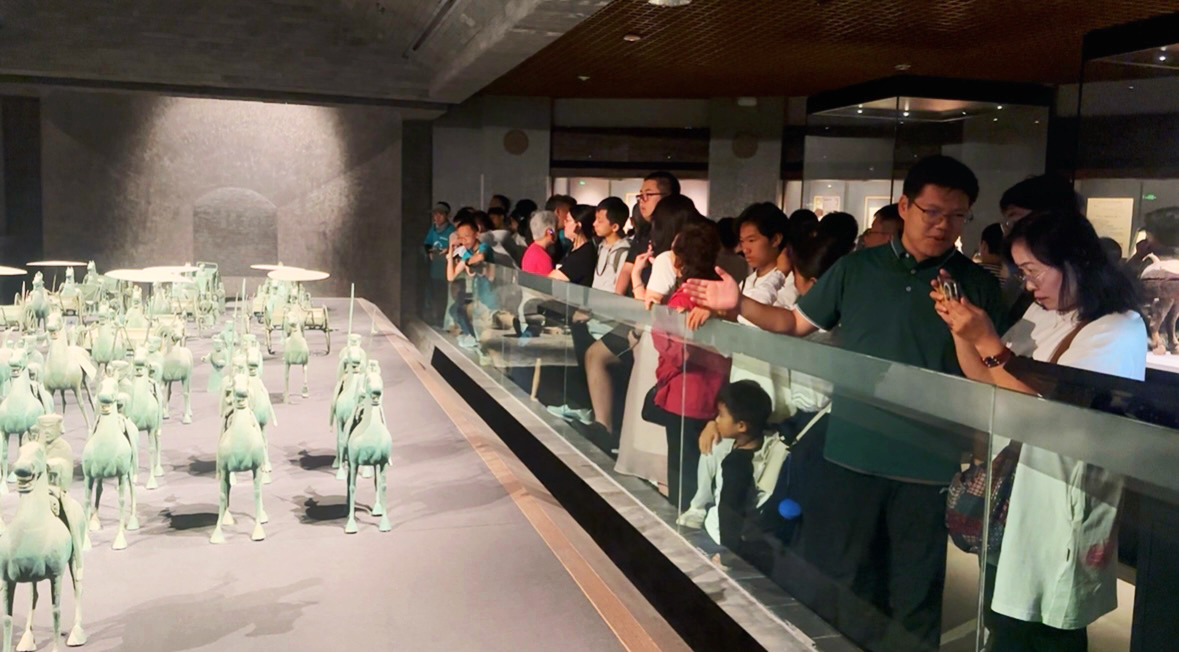

在甘肃兰州,成员们先走进甘肃省博物馆。竹木简上的古老文字,当地老人讲述的方言故事,让他们感知了语言文化的根基,找到了推普行动中的文化共鸣,明白了:推普不是丢掉乡音,而是架起桥梁,要更具历史厚度与人文温度。

五届队员的合影里,人在变,而背景里的黑板、教学楼、葡萄架、社区活动室没有变。就像博物馆里的竹木简,一代代传承,才有了文明的厚度。“天师大研支团”的名字,也渐渐成了乡亲们口中的 “自家人”。

从 “七彩假期” 到 “普语西行”,从师大学子到支教老师,天师大研支团的成员们不仅收获了成长与感动,更见证了乡村振兴的坚实步伐和民族团结的温暖力量。未来,他们的实践故事将继续书写,他们将用知识和爱心照亮更多孩子的梦想之路,用接续的实践薪火共绘乡村振兴的壮丽画卷,就像西部的胡杨,让青春的绿意在希望的田野上生生不息。

来源:“继之青年”微信公众平台

目的地搜索

目的地搜索